「言葉は存在の家である」–絵画言語と思想–

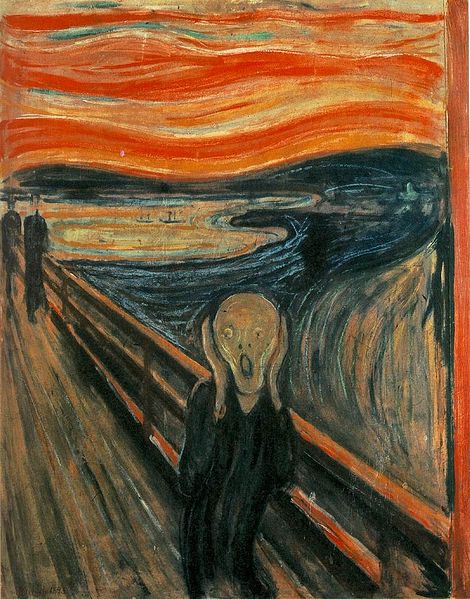

エドヴァルド・ムンク「叫び」1893 年油彩 91cm × 73.5cm オスロ国立美術館蔵

初めに誤解を解いておく必要がある。19世紀後半ノルウェーを代表するエドヴァルド・ムンクの誰もが知る代表作《叫び》(図1)は中央の人物=ムンクが叫んでいるのではなく、世界のほうが叫んでいるということだ。ムンクはそれを突如として感知し、自らも思わず耳を塞ぎ、大きく口を開けてしまっている。つまり、これは聞こえてしまった人の絵画=幻聴絵画なのである。世界を視覚的に認識し、絵画に定着させる画家にとって、幻聴という世界経験は計り知れない動揺とまた同時に自らの絵画制作の変革をもたらすことにもなる。フィンセント・ファン・ゴッホも同じである。彼が幻聴に耐え切れず、自分の手でカミソリを手にし、自らの左耳を切り落とした事件は、よく知られるとおりである。幻聴の中で描かれた絵画。20世紀を代表する哲学者マルティン・ハイデガーの著書『芸術作品の根源』によれば、ゴッホの《農夫の靴》(1886年)は一組の農夫の靴が荒々しい筆致で描かれた小作品であるが、靴という道具の有用性を担保する信頼性を本質的に開示している。そしてその信頼性という力によって農夫は大地と世界の「呼びかけ」のうちに投げ出され、自らの世界を踏みしめ、存在を確信することができるのだ。ゴッホは道具の本質的な道具性である信頼性を絵画によって提示している。ここで、大地と世界の「呼びかけ」を可能にする農夫の靴という道具の本質の描出とゴッホの幻聴経験はにわかに照応関係を見せるかもしれない。もちろん、ハイデガーの存在からの「呼びかけ」とゴッホあるいはムンクの個別的な幻聴体験は同一のものではありえない。しかしながら、視覚を絶対的優位におく絵画の感性的なヒエラルキーにおいて、何かを聞き取ること、しかもそれは自分にだけ聞こえる何かを聴き取ってしまうという事態が存在の呼びかけの予兆的な経験として機能しうるのではないか。彼らは呼びかけを受信し、絵画化するプロセスを経ているのである。存在者と区別される存在という概念について、ハイデガーは「言葉は存在の家である」という有名な命題を残しているが、これもゴッホとムンクに引き寄せてみれば、彼らの絵画制作のプロセスにも思えてくる。世界からの呼びかけを受信した画家が絵画言語を使用し、道具や存在の本質を真理として、絵画=家から産出するといったように。ただし、この解釈には幾つか疑問を呈することはできるだろう。一つに絵画は言語なのか。二つに、だとして絵画は家なのか。順に考えてみたい。

絵画は言語なのか。一つ目の疑問には比較的答えやすい。なぜなら、美術史家エルヴィン・パノフスキーが提唱し、現在の一般的な作品研究ひいては美術教育の基礎となった「イコノロジー」という作品鑑賞/分析の方法論はイメージを言語に変換する装置の発明であったからである。その方法は大きく三つに段階分けされる。第一段階は例えば、木が生えている、鳥が数羽飛んでる、紙が散らばっているといった特定の知識を必要としない目で見てわかる自然的主題。第二段階は、ゆりを持つ女性は貞潔のマリア、香油壺をもつ女性はマグラダのマリアというように過去の作例を参照して、ある要素の意味を特定する伝習的主題。そして、第三段階は第一と第二を踏まえた上で、ではなぜ数羽の鳥とマリアが同時に描かれているのか、という綜合的な解釈をする内的意味・内容である。パノフスキーは第三段階をイコノロジーとして提唱した。その後、アビ・ヴァールブルグやハンス・ベルティングらによって批判されたものの、絵画は一種の言語であるという「イコノロジー」が現在に至るまで長らく絵画制作/鑑賞の支配的なモデルであったことは確かである。このように、絵画の内容、内的な意味のレベルでの言語との同類性の他にも、地域や派ごとに異なる造形的な線や色彩や筆触による描き分けも言語的なものとして捉えていいだろう。したがって、絵画は内容と形式の両方に複数の諸言語を含むメディウムなのである。

二つ目の疑問に移ろう。絵画は家なのか。それはこう言い換えてもいい。絵画にとって家とは何か、そして絵画が家になるとはどのような事態なのかと。素朴に言えば、家とは家族の「家」であり、家系の「家」である。例えば、映画において是枝裕和『海街ダイアリー』では父の死をきっかけに三姉妹と母の違う妹が出会い同居するという新しい家族を形成していく準家族の家が描かれ、清原惟『わたしたちの家』では、血縁も面識もない二人二組の女性がにもかかわらず同じ家に住まうという特異なシチュエーション/ロケーションによって、両者にはある親密的な繋がりと距離が描かれていた。つまり、家は住まう人間を親密的な関係へと取り結んでいく建築空間なのである(heim-heimlichkeit)。しかし、問題はそのような具体的な家の機能と(主に建築が担う)芸術の直結にあるのではない。抽象化すれば、二つ目の疑問は絵画を含んだ芸術作品の媒介する詩的イメージと家の関係であるはずだ。詩的イメージと家について、フランスの哲学者ガストン・バシュラールは生物にとっての根源的な家のイメージとして貝殻を取り上げている。貝殻は古来より幾何学的精神の源であり、その中から現れる存在、軟体動物は「半ば肉、半ば魚」ではなく、「半ば死、半ば生の存在であり、極端なばあいには、半ば石、半ば人間」である。いわば、貝殻と軟体動物は、中間者として、私たちの世界に潜在的に出現する可能性を持ちながらも、死を告げる深奥へと引き戻る無化の作用を持ち合わせた存在なのである。バシュラールの参照するユルギス・バルトルシャイティス『幻想の中世』においても、常に巻き貝はバシュラールが「大きなものと小さなものとの弁証法」と呼んだものの場であり、その極小の空洞から雄牛や鹿、野兎が姿を現わす容器であった。貝殻には「のなかから出現する」というイメージが託されているのである。したがって、バシュラールによれば、詩的な次元における生物にとっての家=貝殻とは何者かの出現を準備する空間と言えるだろう。

だとすれば、絵画は詩的なイメージとして出現を扱うメディウムであるのか。それが残された問題だ。伝統的に絵画はメディウムの特質をめぐって詩(文学)との対をなしてきた(詩画比較論)。概ね、ゴットホルト・レッシングを参照すれば、前者が視覚的な一瞬の展望性、後者が時間的な継起性を鑑賞/読書経験の前提として据えるということだ。つまり、絵画のメディウムとしての特異性(メディウム・スペシフィティ)は無時間的な展望性、瞬間的な全体性の把握にある。このような伝統的な図式の中では、出現の描出を扱うことは原理的に不可能であるだろう。なぜなら、何かを出現を描くということは存在という静止画ではなく、今まさに存在しつつあるという時間的な経過を描くことを意味するからである。それはルネサンス以降の近代絵画の手法の及ぶ範囲内では、到達しえない領野である。おそらく、絵画が原理的に不可能な「出現」を表現対象にしえたのはゴッホやムンクと同じく19世紀末フランスの画家ポール・セザンヌの絵画における図と地の同時併置の実験を引き継いだ20世紀の彫刻家アルベルト・ジャコメッティである。彫刻家といっても、彼は多くのデッサンを残している。ジャコメッティが出現を捉えようとするのは彫刻の塑像とデッサンの描写の時間的な間においてであるが、その前に伝統的に画家が「対象を目に見える通りに描く」というとき、そこには写生/記憶に即して描くという両立不可能な二項対立が存在することを確認しておこう。なぜなら、画家は対象を観察しながら、同時にキャンバスの筆先に目を向けることはできないために、完全に厳密な写生は存在しえず、必ず対象を見た記憶を介在させることになるからだ。ジャコメッティはそのような不可能性の外側にいる。彼はしばしば「見えるとおりに」という言明を通して、人間の顔を塑像/描写する際に鼻を描くのではなく、画布上に鼻が出現させる必然性について述べている。具体的に言えば、正面に向いた人間の顔を認識し、描こうとするとき、まずはじめに知覚される突端部が鼻の頭に当たり、その鼻がゆっくりと画家に知覚されていく時間性を彫刻/画布上に再現する試みである。美術史家松浦寿夫の言葉を借りれば、ジャコメッティにおける「見えるとおりに」とは、「人間の鼻に対するミメティックな効果としての類似性ではなく」、「鼻の視界への出現に対してのミメティスムの効果」による類似性に他ならないのだ。《鼻》 (図2)がそのわかりやすい作例であろう。極度に鼻は引き伸ばされ、顔全体の均衡は大きく歪んでいる。また他方で、鼻の出現をそれ以外の部分の全面的な背景化の逆作用としても理解できる。松浦はここにジャック・デリダ(『エコノミメーシス』)で注目したイマニュエル・カント(『判断力批判』)における自然の産出行為に対する類似性というミメーシスの形式とジャン=ポール・サルトル(『存在と無』)におけるゲシュタルト心理学的な「無化」という二つの哲学的な認識の同時的な作動を批評的に見出している。前述のバシュラールもまた軟体動物の産出と同時に貝殻には必ず外部への出現の前触れとして、あるいは事後的に、中へ引き戻る性質が付随することを指摘していた。したがって、家としての貝殻の詩的イメージにおける出現とは、正確には産出と無化の表裏の関係として理解するべきものなのである。

図2 ジャコメッティ 《鼻》 1947年、グッゲンハイム美術館

絵画における出現とは時間性の生起と同時並行する出来事である。鼻が視覚に立ち現れる経験はドゥニ・ヴィルヌーヴ『ブレードランナー2049』のホログラムにも近い。それは視覚と触覚の両立を目指した20世紀の芸術家たちの想像力を可能にした21世紀の技術といってもいいだろう。レッシングの言うような一瞬性ではなく、持続的なイメージの連続が画家に何者かの出現を再現させるのだ。『複製技術時代の芸術作品』の中で、ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンは古代から現代に至るまでの建築の視覚/触覚的な二重受容に注目し、一時的な視覚に対して、その延長線上にある時間をかけた受容としての触覚に、大衆映画やダダのコラージュにも通じる新時代の「気散じ」的芸術鑑賞を予見していた。出現とはまさにそのような時間をかけた触覚的受容を召喚する出来事の記録に他ならない。そして、その視覚/触覚の二重の受容は慣れ親しんだ建築=家の「くつろいだ」空間認識と位相を同じくするものなのである。絵画とは出現を志向することで、家へと跳躍するのだ。

結論めいた命題が導かれつつあるが、ここで絵画における出現から現在、東京国立近代美術館でも大規模な展覧会が開催中の熊谷守一の初期作品を連想してもいいかもしれない。ただしそれはジャコメッティの鼻と顔あるいは図と地における出現とは性質を異にしている。暗闇の中で、わずかな光に照らされた人間がいかに画家の前に姿を現わすのか。ジャコメッティのような突端部と背景という中間領域の無限の遠隔化ではなく、暗い空気に包まれた人間存在の不透明さと細やかさを薄明の元に描き出している。画中の人物はこれから唯物的な身体として空間を占拠する、その手前で抑制された出現の未然性とでも形容し得る表情を見せている(展覧会では最初のフロアに展示されている)。興味深いことに、ジャコメッティとはやや性質は異なるものの、いずれも出現の様態を把握しようとする時に、その対象として人間の「顔」を選択していることに共通性がある。さらには、思い返せば、冒頭で挙げた二人の画家ムンクとゴッホも同じように、顔に取り憑かれ、顔の絵画によって、現在も記憶されている人物であった。では、なぜ顔なのか。当然のように、第一に顔が人間の他の部位に比べて最も起伏が激しいがゆえに陰影が複雑化するという物理/造形的な条件が挙げられる。しかし、それだけではない。第二に顔は人間の五感のすべてが統合された唯一の場所であることが挙げられるはずだ。つまり、ムンクとゴッホであれば、世界の呼びかけを受信する聴覚と絵画化する視覚、そしてジャコメッティであれば視覚に時間的な連続性を与える触覚というように、これらの画家に共通する特徴は視覚-視覚という絵画方式ではなく、聴覚-視覚や視覚-触覚の感覚の複数性を前提とした描写なのである。おそらく、そこに感覚の複数性を最も保持する顔が上記の画家たちに共通して選択されることの必然性を求めることができるだろう。

P.S このような感覚の複数性の観点からフランツ・ハルスやフランシス・ベーコンの顔の絵画を分析し、出現の文脈に取り入れることも可能であろうが、それはまた別の機会に譲ろう。

<参考文献>

・ガストン・バシュラール『空間の詩学』岩村行雄訳、ちくま学芸文庫、2002年

・松浦寿夫「非展望性について[その2]」「水声通信」水声社、2006年9月号、

(批評再生塾初出)