もう一度、弱さの方へ--パープルームの「アトリエ主義」について--

ピカソはボナールを「女々しく」思った。と「弱さの英雄主義について」の中で、松浦寿夫は述べている。対象の構造を解体し再構成する主体性と社会的事件に反応する瞬発性。二つの次元において確保されたピカソの決断力からすれば、絵の完成を遅延させるボナールの中途の筆触-作業過程は政治的に正しくなく「女々しく」映ったのだろう。松浦はその遅延の原因である最初の印象を想起する形で再現していくボナールの制作姿勢に「弱い」決断主義を指摘している。ピカソとは対極的であるが、ボナールは時差的に細分化された自らの決断を油絵具の粘性で再結させたのだ。題名にある「弱さの英雄主義」とはしたがって、松浦が自分自身の姿を重ね合わせる作家ボナールの謂れなのである。

単純な図式化であることは承知の上で、決断主義の差異をめぐって、ピカソ/ボナールという対を見立てるならば、ボナールの側にパープルームを充当できるはずだ。彼らの絵画の影響元や芸術家集団としてのナビ派との親和性の高さもその一因ではあるが、最たる理由としてはある時代的なモードを挙げることができる。ボナールとは全く異なる時空間に表面化するもう一つの「決断主義」、それはナビ派結成から約100年後、宇野常寛が観測した1990年代の<ひきこもり>的モードに対する、ゼロ年代の<決断主義>的モードである。どういうことか。

宇野は『ゼロ年代の想像力』において、2001年以降、国外では世界同時多発テロ、国内では一連の小泉改革などの現実の出来事に触発された自覚的な選択なくしては自らの生存すら危ぶまれるという<サヴァイブ感>を表現した文化的想像力、具体的には「バトルロワイヤル」や「DEATH NOTE」のような作品を<決断主義>と名付けた。それは相対主義的な無根拠さを引き受けた上で、あえて決断することが要請される時代的な条件である。90年代においては現実社会からの離脱の形式を意味していた「ひきこもり」でさえ、閉ざすこともまた一つの経済/社会的なリアリティに裏打ちされた決断として現実のうちに回収されていくのだ。

宇野の後の言説を参照すれば、<決断主義>がより徹底された2010年代の初めに、梅津庸一はリーマンショックという一つの経済的なリアリティを伴った事件を契機として、パープルームを結成している。この結成に至る経緯はアートマーケットを基盤とした生存確保のパワーゲームからの撤退とひとまずは理解できる。具体的にはコマーシャルギャラリーからの意識的な撤退である。一見すれば、それは90年代的な「ひきこもり」回帰というそれもまたひとつの決断であったかのようであるが、ただ一点、特異なのは彼らがひきこもった場所が自室ではなく「アトリエ」という新しい私秘的な空間であったということだ。ボナールの「弱い」決断主義はパープルームの「アトリエ」主義とどこかで通底しているように私には思われる。

私自身は必ずしもパープルームのよき鑑賞者ではないが、実感に従えば、彼らの展覧会にはアトリエ訪問に近い印象を受けることが多い。実際には当のアトリエには訪れたことがないにもかかわらず。相模原のアパートの一室で行われた「ゲルゲル祭」はその最たる例であろうし、何よりワタリウム美術館でさえも巨大なアトリエ空間に仕立てあげられていたことは驚きに値する。なぜ、彼らはアトリエ的な空間に対する一貫した関心を見せるのだろうか。具体的にはアトリエと展示空間の特殊な関係の取り結び、その方法とは如何なるものなのか。両者の空間的な関係から整理してみたい。

まずパープルームが彼らのアトリエを展示空間に再現しているかといえば、決してそうではない。そのような展覧会であれば無数に存在する。例えば、最近では東京国立近代美術館での「endless 山田正亮の絵画」展内にキャンバスやパレットともに山田のアトリエが再現されていた。この展示方法は、というよりほとんどの展覧会は作品の制作場所と展示場所の分離を前提として成立しているが、パープルームのアトリエ風の展示はむしろ両者が区別されていないために、その分離を無効化するように働いている。したがって、彼らの試みはアトリエの単なる再現とは言えないだろう。

次にパープルームは相模原の半共同生活の拠点かつ制作場所をなかば展示空間のように開放していることから、彼らのアトリエを展示空間として考えることもできる。トークイベントでは、私たちは展覧会の中で暮らしているといった主旨の発言もよく聞かれる。アトリエ=展示空間という実践自体は興味深い。が、だとすれば、外部の展示空間は彼らのアトリエではないために、すべては演出されたアトリエという装飾的なレベルに留まってしまうだろう。それではアトリエ空間を外部の展示(すでに挙げたワタリウム美術館)にまで拡張させていく積極的な理由は見出し難い。

たしかにアトリエ演出の効用は存在する。例えば、展覧会には鑑賞者、批評家の価値判断がつきものであるが、「アトリエ」という枠組みを展覧会に導入することで、展示としての価値判断を宙吊りにすることができる。良いアトリエ/悪いアトリエといった表現がないようにアトリエとは基本的に作家それぞれのものであって、部外者が良し悪しを指摘する対象ではないからだ。ただし、当然のようにこれらは効用であって、原因ではない。したがって、パープルームの展示形式については、今しがた述べてきた二つの形式に当てはまらないものとして考える必要があるだろう。それは展示空間にアトリエを再現するのでもなく、アトリエを展示空間にするのでもない、いわば第三のと区分できるような展示形式についてである。

前提を確認しておこう。通常、アトリエと展示空間の両者は作品を介在させながら独立して存在しており、アトリエで制作された作品が美術館やギャラリーに搬入され設置/展示される。これが基本的な順序である。あまりに当たり前すぎるだろうか。しかし、素朴な目から見れば、芸術作品をめぐる大きな謎はここにある。アトリエから美術館に移動する間に何が起きているのか。もちろん、ある人は空間=文脈が変わっただけだと答えるかもしれない。ただし、私たちは作品そのものが変容している可能性、あるいは作品が作品という約束事から一瞬、解き放たれることで、別の形を纏っている可能性を否定できるだろうか。ボナールが「女々しく」も持ち続けた筆さばきが束の間に絵画ではないものへ開かれる時間を絵画そのものへと織り返す、そのような作業であったように。すなわち、第三の展示形式とはアトリエと美術館「の間」で起きている変容を実態化する作業と位置を同じくするものではないだろうか。

「の間」で起きる変容の実態化は演劇の比喩で考えると、イメージしやすい。例えば、稽古場と劇場との間で俳優の身体や身体を通して発せられるセリフに起きる変容自体を上演形式に落とし込むような演劇である。私には実際にそのような演劇が存在するかはわからないが、とかく時に観客参加型の「ワークショップ」と呼ばれる上演形式にパープルームの展覧会の印象は近い。ここで展覧会という「モノ」を介したワークショップとでも呼ぶべき「の間」の空間は、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの「アトリエ」の定義を連想させる。「存在しないアトリエ」と示唆的に題された短いエッセイの中で、アガンベンは画家ティティーナ・マゼッリのアトリエと生活空間の混合による制作という「痕跡を残さない身振り」の形式を示した上で、アトリエとは端的に「現勢力において潜勢力を保存する」場であると述べている。展示なのかアトリエなのか判然としないパープルームの展覧会における「の間」としか表現しえない空間の様態を「存在しないアトリエ」と解釈してもよいだろう。

では、そのような空間において、パープルームが現勢力の内に保存する潜勢力とは何か。梅津はよくパープルーム予備校生との出会いを運命的なエピソードとともに語る。グーグルマップで住所を探し出し上京してきた、地元で美術手帖の広告を見て、高校を中退してきた等々。確かに、一つ一つのエピソードは話を聞く限り感動的ではあるが、私が実際の展示で感じることはむしろ、「ほかの誰でもありえた」という可能性である。必然的に彼/彼女でなければならなかったということではなく、誰でもありえたからこそ、そこに逆説的に「運命」を見出すことができるという構造。それは「糸を縫うように」と形容してもいいかもしれない。なぜなら、Twitter上の振る舞いも然り、パープルームは一つ一つの糸を下地に通す間に糸と下地の間に広がる空白をパープルームではないものを書き込む余白として、常に織り込んでいくからだ。縫う行為が生み出す布と空白の関係性はアガンベンのいう現勢力と潜勢力のそれに重なるようにして、展示空間を「存在しないアトリエ」へと変貌させていく。そこでは鑑賞者である私でさえもパープルームでありえたという潜在的な可能性が潜勢力として、展覧会という現勢力のうちに保存されているのだ。

ただし、そのように余白を織り込んでいく刺繍的な活動はそれ自体の歴史的な起源を不可視化させもする。というのも、パープルームに引き寄せるならば、近代洋画の歴史からその末路にあたるネオ受験絵画に至る経路をなぞり直す、いや、生き直すと言ってみせる梅津の歴史観は、論理的に経路を成立させる起源を求めることになるはずが、彼の「花粉」という比喩は起源を同時に不透明化する働きをもつからだ。元々の姿を見えなくさせるアトランダムかつタイムラグを含む「アレゴリー的」な受粉の積み重ねは起源を持たない根無し草的な状況をもたらし得るという点で、パープルームの「弱さ」とも言えるだろう。

下地に他なるものを刺繍的に織り込んでいく空間性と歴史的な起源を不透明化する時間軸。この二つが重なり合うアトリエは、現勢力と潜勢力の配分を神秘主義のヴェールで巧みに隠しながら、あるいは起源と未成の二つに引き裂かれた軌道を描きながら、「の間」自体を展示空間に回帰させていく。これがパープルームの提起する第三の展示形式ではないだろうか。アトリエと美術館のどちらかを選択するのではなく、人と空間の刺繍的な構成と「花粉」的な起源の不透明化の二つの意味において「弱い」かもしれぬ決断によって、「の間」に留まるための技術的な枠組みとして展覧会を捉えること。裏返せば、パープルームにとって、アトリエとは、展覧会という枠組みにおいて、一時的にしか存在しえない、あるいは展示の度に立ち現れる空間なのではないか。決して、それは作家/作品の起源を開示する恒久的なラボラトリではないのだ。

果たして、これで冒頭の問い、なぜパープルームがピカソではなくポナールの側に充当するのか?には答えたことになるだろうか。続いては「の間」で作品自体がどのように変容しているのか。パープルームの個別作品とアトリエの関係性について論じてみたい。(つづく)

(パープルームペーパー初出)

「言葉は存在の家である」–絵画言語と思想–

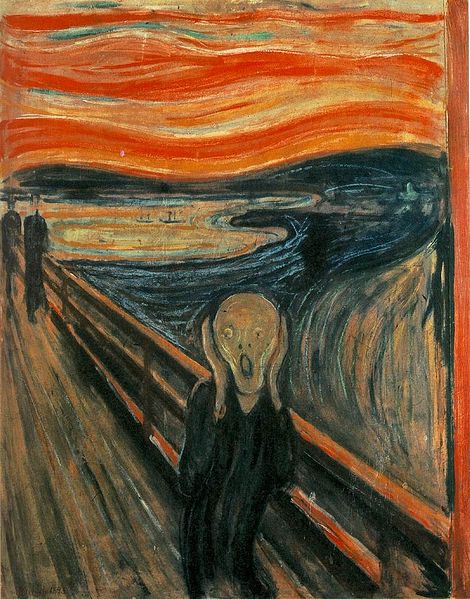

エドヴァルド・ムンク「叫び」1893 年油彩 91cm × 73.5cm オスロ国立美術館蔵

初めに誤解を解いておく必要がある。19世紀後半ノルウェーを代表するエドヴァルド・ムンクの誰もが知る代表作《叫び》(図1)は中央の人物=ムンクが叫んでいるのではなく、世界のほうが叫んでいるということだ。ムンクはそれを突如として感知し、自らも思わず耳を塞ぎ、大きく口を開けてしまっている。つまり、これは聞こえてしまった人の絵画=幻聴絵画なのである。世界を視覚的に認識し、絵画に定着させる画家にとって、幻聴という世界経験は計り知れない動揺とまた同時に自らの絵画制作の変革をもたらすことにもなる。フィンセント・ファン・ゴッホも同じである。彼が幻聴に耐え切れず、自分の手でカミソリを手にし、自らの左耳を切り落とした事件は、よく知られるとおりである。幻聴の中で描かれた絵画。20世紀を代表する哲学者マルティン・ハイデガーの著書『芸術作品の根源』によれば、ゴッホの《農夫の靴》(1886年)は一組の農夫の靴が荒々しい筆致で描かれた小作品であるが、靴という道具の有用性を担保する信頼性を本質的に開示している。そしてその信頼性という力によって農夫は大地と世界の「呼びかけ」のうちに投げ出され、自らの世界を踏みしめ、存在を確信することができるのだ。ゴッホは道具の本質的な道具性である信頼性を絵画によって提示している。ここで、大地と世界の「呼びかけ」を可能にする農夫の靴という道具の本質の描出とゴッホの幻聴経験はにわかに照応関係を見せるかもしれない。もちろん、ハイデガーの存在からの「呼びかけ」とゴッホあるいはムンクの個別的な幻聴体験は同一のものではありえない。しかしながら、視覚を絶対的優位におく絵画の感性的なヒエラルキーにおいて、何かを聞き取ること、しかもそれは自分にだけ聞こえる何かを聴き取ってしまうという事態が存在の呼びかけの予兆的な経験として機能しうるのではないか。彼らは呼びかけを受信し、絵画化するプロセスを経ているのである。存在者と区別される存在という概念について、ハイデガーは「言葉は存在の家である」という有名な命題を残しているが、これもゴッホとムンクに引き寄せてみれば、彼らの絵画制作のプロセスにも思えてくる。世界からの呼びかけを受信した画家が絵画言語を使用し、道具や存在の本質を真理として、絵画=家から産出するといったように。ただし、この解釈には幾つか疑問を呈することはできるだろう。一つに絵画は言語なのか。二つに、だとして絵画は家なのか。順に考えてみたい。

絵画は言語なのか。一つ目の疑問には比較的答えやすい。なぜなら、美術史家エルヴィン・パノフスキーが提唱し、現在の一般的な作品研究ひいては美術教育の基礎となった「イコノロジー」という作品鑑賞/分析の方法論はイメージを言語に変換する装置の発明であったからである。その方法は大きく三つに段階分けされる。第一段階は例えば、木が生えている、鳥が数羽飛んでる、紙が散らばっているといった特定の知識を必要としない目で見てわかる自然的主題。第二段階は、ゆりを持つ女性は貞潔のマリア、香油壺をもつ女性はマグラダのマリアというように過去の作例を参照して、ある要素の意味を特定する伝習的主題。そして、第三段階は第一と第二を踏まえた上で、ではなぜ数羽の鳥とマリアが同時に描かれているのか、という綜合的な解釈をする内的意味・内容である。パノフスキーは第三段階をイコノロジーとして提唱した。その後、アビ・ヴァールブルグやハンス・ベルティングらによって批判されたものの、絵画は一種の言語であるという「イコノロジー」が現在に至るまで長らく絵画制作/鑑賞の支配的なモデルであったことは確かである。このように、絵画の内容、内的な意味のレベルでの言語との同類性の他にも、地域や派ごとに異なる造形的な線や色彩や筆触による描き分けも言語的なものとして捉えていいだろう。したがって、絵画は内容と形式の両方に複数の諸言語を含むメディウムなのである。

二つ目の疑問に移ろう。絵画は家なのか。それはこう言い換えてもいい。絵画にとって家とは何か、そして絵画が家になるとはどのような事態なのかと。素朴に言えば、家とは家族の「家」であり、家系の「家」である。例えば、映画において是枝裕和『海街ダイアリー』では父の死をきっかけに三姉妹と母の違う妹が出会い同居するという新しい家族を形成していく準家族の家が描かれ、清原惟『わたしたちの家』では、血縁も面識もない二人二組の女性がにもかかわらず同じ家に住まうという特異なシチュエーション/ロケーションによって、両者にはある親密的な繋がりと距離が描かれていた。つまり、家は住まう人間を親密的な関係へと取り結んでいく建築空間なのである(heim-heimlichkeit)。しかし、問題はそのような具体的な家の機能と(主に建築が担う)芸術の直結にあるのではない。抽象化すれば、二つ目の疑問は絵画を含んだ芸術作品の媒介する詩的イメージと家の関係であるはずだ。詩的イメージと家について、フランスの哲学者ガストン・バシュラールは生物にとっての根源的な家のイメージとして貝殻を取り上げている。貝殻は古来より幾何学的精神の源であり、その中から現れる存在、軟体動物は「半ば肉、半ば魚」ではなく、「半ば死、半ば生の存在であり、極端なばあいには、半ば石、半ば人間」である。いわば、貝殻と軟体動物は、中間者として、私たちの世界に潜在的に出現する可能性を持ちながらも、死を告げる深奥へと引き戻る無化の作用を持ち合わせた存在なのである。バシュラールの参照するユルギス・バルトルシャイティス『幻想の中世』においても、常に巻き貝はバシュラールが「大きなものと小さなものとの弁証法」と呼んだものの場であり、その極小の空洞から雄牛や鹿、野兎が姿を現わす容器であった。貝殻には「のなかから出現する」というイメージが託されているのである。したがって、バシュラールによれば、詩的な次元における生物にとっての家=貝殻とは何者かの出現を準備する空間と言えるだろう。

だとすれば、絵画は詩的なイメージとして出現を扱うメディウムであるのか。それが残された問題だ。伝統的に絵画はメディウムの特質をめぐって詩(文学)との対をなしてきた(詩画比較論)。概ね、ゴットホルト・レッシングを参照すれば、前者が視覚的な一瞬の展望性、後者が時間的な継起性を鑑賞/読書経験の前提として据えるということだ。つまり、絵画のメディウムとしての特異性(メディウム・スペシフィティ)は無時間的な展望性、瞬間的な全体性の把握にある。このような伝統的な図式の中では、出現の描出を扱うことは原理的に不可能であるだろう。なぜなら、何かを出現を描くということは存在という静止画ではなく、今まさに存在しつつあるという時間的な経過を描くことを意味するからである。それはルネサンス以降の近代絵画の手法の及ぶ範囲内では、到達しえない領野である。おそらく、絵画が原理的に不可能な「出現」を表現対象にしえたのはゴッホやムンクと同じく19世紀末フランスの画家ポール・セザンヌの絵画における図と地の同時併置の実験を引き継いだ20世紀の彫刻家アルベルト・ジャコメッティである。彫刻家といっても、彼は多くのデッサンを残している。ジャコメッティが出現を捉えようとするのは彫刻の塑像とデッサンの描写の時間的な間においてであるが、その前に伝統的に画家が「対象を目に見える通りに描く」というとき、そこには写生/記憶に即して描くという両立不可能な二項対立が存在することを確認しておこう。なぜなら、画家は対象を観察しながら、同時にキャンバスの筆先に目を向けることはできないために、完全に厳密な写生は存在しえず、必ず対象を見た記憶を介在させることになるからだ。ジャコメッティはそのような不可能性の外側にいる。彼はしばしば「見えるとおりに」という言明を通して、人間の顔を塑像/描写する際に鼻を描くのではなく、画布上に鼻が出現させる必然性について述べている。具体的に言えば、正面に向いた人間の顔を認識し、描こうとするとき、まずはじめに知覚される突端部が鼻の頭に当たり、その鼻がゆっくりと画家に知覚されていく時間性を彫刻/画布上に再現する試みである。美術史家松浦寿夫の言葉を借りれば、ジャコメッティにおける「見えるとおりに」とは、「人間の鼻に対するミメティックな効果としての類似性ではなく」、「鼻の視界への出現に対してのミメティスムの効果」による類似性に他ならないのだ。《鼻》 (図2)がそのわかりやすい作例であろう。極度に鼻は引き伸ばされ、顔全体の均衡は大きく歪んでいる。また他方で、鼻の出現をそれ以外の部分の全面的な背景化の逆作用としても理解できる。松浦はここにジャック・デリダ(『エコノミメーシス』)で注目したイマニュエル・カント(『判断力批判』)における自然の産出行為に対する類似性というミメーシスの形式とジャン=ポール・サルトル(『存在と無』)におけるゲシュタルト心理学的な「無化」という二つの哲学的な認識の同時的な作動を批評的に見出している。前述のバシュラールもまた軟体動物の産出と同時に貝殻には必ず外部への出現の前触れとして、あるいは事後的に、中へ引き戻る性質が付随することを指摘していた。したがって、家としての貝殻の詩的イメージにおける出現とは、正確には産出と無化の表裏の関係として理解するべきものなのである。

図2 ジャコメッティ 《鼻》 1947年、グッゲンハイム美術館

絵画における出現とは時間性の生起と同時並行する出来事である。鼻が視覚に立ち現れる経験はドゥニ・ヴィルヌーヴ『ブレードランナー2049』のホログラムにも近い。それは視覚と触覚の両立を目指した20世紀の芸術家たちの想像力を可能にした21世紀の技術といってもいいだろう。レッシングの言うような一瞬性ではなく、持続的なイメージの連続が画家に何者かの出現を再現させるのだ。『複製技術時代の芸術作品』の中で、ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンは古代から現代に至るまでの建築の視覚/触覚的な二重受容に注目し、一時的な視覚に対して、その延長線上にある時間をかけた受容としての触覚に、大衆映画やダダのコラージュにも通じる新時代の「気散じ」的芸術鑑賞を予見していた。出現とはまさにそのような時間をかけた触覚的受容を召喚する出来事の記録に他ならない。そして、その視覚/触覚の二重の受容は慣れ親しんだ建築=家の「くつろいだ」空間認識と位相を同じくするものなのである。絵画とは出現を志向することで、家へと跳躍するのだ。

結論めいた命題が導かれつつあるが、ここで絵画における出現から現在、東京国立近代美術館でも大規模な展覧会が開催中の熊谷守一の初期作品を連想してもいいかもしれない。ただしそれはジャコメッティの鼻と顔あるいは図と地における出現とは性質を異にしている。暗闇の中で、わずかな光に照らされた人間がいかに画家の前に姿を現わすのか。ジャコメッティのような突端部と背景という中間領域の無限の遠隔化ではなく、暗い空気に包まれた人間存在の不透明さと細やかさを薄明の元に描き出している。画中の人物はこれから唯物的な身体として空間を占拠する、その手前で抑制された出現の未然性とでも形容し得る表情を見せている(展覧会では最初のフロアに展示されている)。興味深いことに、ジャコメッティとはやや性質は異なるものの、いずれも出現の様態を把握しようとする時に、その対象として人間の「顔」を選択していることに共通性がある。さらには、思い返せば、冒頭で挙げた二人の画家ムンクとゴッホも同じように、顔に取り憑かれ、顔の絵画によって、現在も記憶されている人物であった。では、なぜ顔なのか。当然のように、第一に顔が人間の他の部位に比べて最も起伏が激しいがゆえに陰影が複雑化するという物理/造形的な条件が挙げられる。しかし、それだけではない。第二に顔は人間の五感のすべてが統合された唯一の場所であることが挙げられるはずだ。つまり、ムンクとゴッホであれば、世界の呼びかけを受信する聴覚と絵画化する視覚、そしてジャコメッティであれば視覚に時間的な連続性を与える触覚というように、これらの画家に共通する特徴は視覚-視覚という絵画方式ではなく、聴覚-視覚や視覚-触覚の感覚の複数性を前提とした描写なのである。おそらく、そこに感覚の複数性を最も保持する顔が上記の画家たちに共通して選択されることの必然性を求めることができるだろう。

P.S このような感覚の複数性の観点からフランツ・ハルスやフランシス・ベーコンの顔の絵画を分析し、出現の文脈に取り入れることも可能であろうが、それはまた別の機会に譲ろう。

<参考文献>

・ガストン・バシュラール『空間の詩学』岩村行雄訳、ちくま学芸文庫、2002年

・松浦寿夫「非展望性について[その2]」「水声通信」水声社、2006年9月号、

(批評再生塾初出)

あのカーテンの向こう側———黒沢清と半透明の美学

黒沢清は彼自身が最後のホラー映画と言った『回路』以降も、美術批評家の椹木野衣が「映画であるだけで充分怖い」と評するほどに、映画全体にホラー的要素を潜伏させたフィルモグラフィを築いてきた。黒沢自身はホラー映画の特質について、「監督自身の死に対する哲学が問われることになる」とあるインタビューで述べている。では黒沢の「死の哲学」とは何か。本稿はその意味について哲学的、あるいは因果律的な物語内から抽出する方法をとらず、あくまでも視覚的なイメージに現れる美学的な位相において、思考することを目的としている。結論を先まわりすれば、そのイメージとは「半透明」と呼ぶべきものである。まずは、初めにその前提となる「透明」とは何か問うてみよう。

・透明/半透明の美学

鏡とは確かに映画的な装置である。鏡面における世界の反射がもたらす内省的状態と囚われ、そして脱出のイメージは、スクリーンに投射された映画そのものの構造を二重化し、鏡を見る人物=観客という入れ子状の映画的空間を生成する。ギリシャ神話においてナルキッソスが水面に美しき容貌を発見したように何かを偽りなく反射するという「透明性の神話」は登場人物を魅了し、観客を虜にする。このような「透明性の神話」を可能にするガラスというメディウムを通して、窓向うに透かし見る景色を厳密に捉える遠近法的な絵画形式が、近代的な主観-客観モデルを前提として生まれたことは周知の通りであろう。鏡-水面-(窓)ガラス。これらの「透明性の神話」を貫通する不可視のメディウムは、映画より以前に西洋美術の伝統的で支配的な思考-絵画モデルであった。

美術史家の岡田温司はそのような近代絵画史の根底にある神話を脱構築する視座をその名の通り、『半透明の美学』という著書において提起している。岡田は再現表象的なルネサンスと超越論的表象的なモダニズム(クレメント・グリーンバーグ)の対について、前者から後者への形式的なパラダイムシフトを認めながらも、ともに記号表現(シニフィアン)と記号内容(シニフィエ)の幸福な結合を可能にするメディウムの透明性を志向する点で共通性を見出している。そして、極論と前置きした上で、「透明性とは、カメラ・オブスクラの視覚モデルが育んできた、西洋のいわばユートピアなのだ」とまで述べている。そのような強力な視覚モデルに対して、岡田は透明でも、あるいは不可視的な不透明でもない、「半透明性」を西洋美術史の圏域にありながら、周縁的な扱いをされてきた、灰色、埃、ヴェールといった、白と黒の中間色の領域において救い出そうとする。この「半透明の美学」の理路は、本稿の目的である映画監督、黒沢清の一貫した美学を明らかにすることに直結する。以降は、黒沢の具体的な作品に「半透明性」に関するモティーフを指摘し、その中にホラー映画における「死の哲学」を光明の元に指し示したいと思う。

a.カーテンとサイドウィンドウ

黒澤明の「雨」が観客に反復的な情動を喚起したように、黒沢清の映画も情動を準備するいくつかの既視感に溢れている。その中でも、冒頭のシーンがやはり印象的である。精神科医に女性がカウンセリングを受ける室内(『CURE』)、風が舞い込む佐々木の自宅内(『トウキョウソナタ』)、ピアノレッスンを行うモノクロの室内(『岸辺の旅』)、無人の取り調べ室内(『クリーピー』)など多くの作品冒頭で、(時に開放された)窓ガラスの向こうの景色を半透明のカーテン越しに眺めるシーンが挿入されている。物語の始まりを告げるかのように、不明瞭な外部世界からの風が室内(映画内)に半ば犯罪の匂いを醸しつつ侵入していく。黒沢映画の魅力は観客がその始めからして、殺人現場に居合わせてしまった目撃者のように、本人の意図に関係なく、自動機械のように事件に巻き込まれていってしまうスリルにある。巻き込まれてしまっては最後、トビー・フーパー監督作『マングラー』のプレス機のように映画という死に至る緩やかな自動機械に食いつぶされてしまうのだ。その引き金が冒頭の半透明の(揺動する)カーテンである。黒沢映画にとって「風」もそれ自体で重要な意味をもつモティーフであるが、ここでは「半透明性」に絞って議論を進めよう。同じように「半透明性」を発見できるのがサイドウィンドウである。『CURE』や『リアル〜完全なる首長竜の日〜』に顕著に見られるのは自動車の運転シーンであるが、サイドウィンドウの向こう側に映る景色は「スクリーン・プロセス」によって撮影されているために、何かのイメージを想起させながらも、具体化には至らない。不明瞭な窓ガラスもまた半透明性を宿しているのだ。黒沢映画における「半透明」の境界面は、外部空間から遮断された閉鎖的な内部空間のインターフェイスとして描かれる。時にそれは窓際のカーテンに、あるいはサイドウィンドウに投影される。とすれば、解決すべき問いは、黒沢が外部と内部空間を遮断した上で、その境界面であるインターフェイスになぜ半透明を用いるのか、ということになるだろう。

では、そのような内と外を「半透明性のメディウム」で取り結ぶ必然性はどこにあるのか。ここで、黒沢のホラーに対する考え方を再度確認しておこう。黒沢はホラー映画のジャンルを独自に「怪奇」「恐怖」「幻想」の三つに細分化する。それらを「死の世界」との関係性の観点から「怪奇」と「恐怖」が生と死の境界線を設けた上で、死の世界の到来に怯えて生きるのが「恐怖」であり、その間を行き来して生きるのが「怪奇」、対して、そもそも生と死の境界線を設けず、両者が融解し、混ざり合い生きるのが「幻想」としている。したがって、「怪奇」と「幻想」の区別は限りなく曖昧になるのだが、例えば、近作『岸辺の旅』や最新作『散歩する侵略者』では人間と本来空間/時間的に超越的な存在者=幽霊/宇宙人が遭遇し、互いの領分を侵食し合う世界観に貫かれていたように、黒沢映画の基本スタンスは「怪奇」と「幻想」に近い。ただし、人間と超越者が自由に互いの世界を行き来できるかといえば、そうではない。多くの場合、幽霊や宇宙人は行き来できるが、人間は生の世界の外に出ることはできない。そのような移動の非対称性があるのだ。したがって、黒沢映画をホラー映画と見立てるのなら、「怪奇」に近いが、しかし、移動には非対称性があるといった布置になるだろう。このような移動の非対称性はこう言い換えてもいい。人間の徹底した受動性(パトス)と。

岡田は『半透明の美学』において、古代ギリシャにまで遡り、アリストテレスの哲学に「半透明」の源泉を見ている。従来「透明なもの」と訳されてきた「ディアファネース」という概念に、「半透明」あるいは「透明性のさまざまな度合い」という意味を汲み出す。すなわちアリストテレスによれば、「ディアファネース」とは無条件な意味で「それ自体としてみられる」=色とは異なり、それは「見えるものそれ自体なのではなく、光と見えるものとのあいだにあって、見えることを可能にしているもの」なのである。あるいは、アリストテレスにおける現実態と可能態を結ぶ「無媒介性の媒介」というパラドキシカルな言い方もできるだろう。

「対象は「感覚器官に直接接触して感覚を生み出すわけではなく、まず[……]中間の媒体が動かされ、そしてこののちゅ間の媒体によってそれぞれの感覚器官も動かされる」のである。このようにアリストテレスは、徹底して、視覚を「感覚する能力が何らかの作用を受けること(パスケイン)」として、すなわち一種の「パトス」としてとらえようとする」。(岡田温司『半透明の美学』岩波書店、2010年、35頁)

言い換えれば、中間の媒体である「ディアファネース」とは純粋な受容性、受動的な感受性のことなのである。それは言うまでもなく、対象を把握し認知する能動性を担保する透明性を介した視覚モデルとは対照的である。つまり、対象に棲みつく埃や纏われるヴエールが意味する「半透明の美学」とは透明性が能動的に取り結んでいた内と外の関係における非対称性の逆転にこそあるのだ。岡田は半透明の持つ対象に対する作家主体の受動性の観点において、西洋美術史の古層からゲハルト・リヒター、ウジェーヌ・ドラクロワ、パウル・クレー、フランシス・ベーコン、アルベルト・ジャコメッティ、ジョルジョ・モランディ、マルセル・デュシャンをアナクロニスティックに再発掘する。このような芸術家の営為と美術史の文脈を踏まえたとき、黒沢清が「半透明」のモティーフを反復する意味がおのずと明らかになってくるだろう。つまり、前述の通り、黒沢のホラー映画観を貫く思考は関係性の非対称性にあったからである。一般的にそれは、映画の物語展開にしたがって登場人物同士の関係のうちに見出されるものであったのだが、黒沢映画の場合、冒頭の窓ガラスとカーテンや車のサイドウィンドウに見られるような、視覚的なイメージにおいて、すでにその「非対称性」は準備されていたのである。

b.黒沢的「半透明の美学」

ただし、半透明であれば、すべてがそうであるわけではない。黒沢的な「半透明」の質について最後に考える必要があるだろう。ここで一つの美術作品を見てみたい。ダン・グラハム(1942-)というNY在住の現代アーティストの作品「Wood Grid Crossing Two-way Mirror」である。最近ではファッションブランド「セリーヌ」のファッションショーでのコラボで話題になったグラハムは、美術と建築を横断するようなハーフミラーを用いた作品、例えば、直島にある「平面によって二分割された円筒」もその典型であるが、通称「パヴィリオン彫刻」を1976年のヴィネツィア・ビエンナーレから継続的に制作している。

ハーフミラーというまさに半鏡面的=半透明のメディウムによって、作品に近寄り、立ち入った鑑賞者=体験者は、思いもよらぬ位置に他者の顔を、あるいは自身の顔を発見することになる。理論家・キュレーターであるニコラ・ブリオーはグラハムの作品に触れて、フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスが中心的に扱った、ある主体と集団的な顔の対面=responsibility(応答可能性=責任)がもたらす、鑑賞者相互の関係性の契機を自身の提唱する「関係性の美学」の観点から批評している。ここではブリオーがやや楽天的に鑑賞者の能動性を前提としているようにも見えるが、より厳密には鑑賞者の経験は、自分自身が能動的に振舞おうとすればするほど、自己管理下をすり抜けた期待はずれの場所に「顔」を感受しなければならないという、能動的な行為によって、むしろ受動的に対象に出会うという特異なものなのである。黒沢映画における「半透明」との共通性も岡田が指摘したような、この「受動性」に見出すことができる。能動的な行為による受動的な世界との遭遇という経験には、役所広司のあらゆる運動を想起してもいいだろう。それゆえに、グラハムのハーフミラーのパヴィリオン彫刻と黒沢映画における各モティーフは共通して美学的な「半透明性」を持っていることは確かであろう。

しかし、他方で、黒沢的な「半透明」の非対称性は、単に経験者である主体の現前的な受動性に留まるものではないこともまた確かである。というのも、黒沢映画において、主体とその外部、もっと単純に半透明によってインターフェイスされる内部と外部が互いに同じ時間軸を共有するグラハム作品のような現前的な関係性は成立していないからだ。例えば、それは多くの場合、生者と死者(幽霊)、あるいは『リアル』の場合はある人間の意識と無意識といった、二項を媒介している。『回路』についてのインタビューに答える、黒沢自身によれば、「幽霊というのは永遠の象徴かもしれない」、「幽霊を見た人間は死なないどころか永遠に生きるはめになる」。黒沢は死と対面した人間の恐怖とは、その有限的な生の時間に甘んじる人間を「永遠に固定する」という効果によって喚起されるというのだ。つまり、黒沢映画がグラハムのパヴィリオン彫刻と異なる点は、内と外の現前的ではない時間概念の対比による非対称性にあるのだ。一方で、半透明のインターフェイスの内側の人間は有限の時間に生きている。他方で、死者=幽霊は無限の時間(=非時間)に生きている。だからこそ、生者は生きたまま永続化されることに恐怖を覚えるのだ。生者と死者は、同居しながら、時間的な非対称の世界を生きている。

これは黒沢の「生と死の関係」に対する思考そのものでもある。つまり、黒沢にとって「死」とは生きている私たちがそれ(=外部)に向かって、能動的に行為し続けることで、受動的にのみ感受可能な世界であり、また「有限」とは全く異なる時間概念である「無限」に区切られた世界なのである。『リアル』における、意識と無意識もそれぞれアリストテレスの現実態と可能態に重ね合わせれば、生と死同様に、そのインターフェイスに「半透明」のサイドウィンドウが挿入される必然性も説明できるだろう。すなわち、生と死、意識と無意識といった時間的な非対称性をもつ二項を媒介する、それ自体としては受動的な「半透明性」こそ、黒沢の「死の哲学」を支える美学なのである。

文字数:5434

(批評再生塾初出)